Einleitung

Nachdem ich schon einiges an Informationen über die Sormitztalbahn hier veröffentlicht habe, bin ich nun auch selbst vor Ort gewesen.

Zehn Tage Recherche haben viele neue Erkenntnisse und noch mehr Fotos hervor gebracht. Natürlich will ich das alles nicht für mich behalten. Allerdings musste ich feststellen, dass es garnicht so einfach ist, alle Infos und Eindrücke in Wort und Bild zusammen zu fassen und zu dokumentieren. Ich hoffe aber, dass es mir einigermaßen gelungen ist.

Zehn Tage Recherche haben viele neue Erkenntnisse und noch mehr Fotos hervor gebracht. Natürlich will ich das alles nicht für mich behalten. Allerdings musste ich feststellen, dass es garnicht so einfach ist, alle Infos und Eindrücke in Wort und Bild zusammen zu fassen und zu dokumentieren. Ich hoffe aber, dass es mir einigermaßen gelungen ist.

Da seit Ende 1998 die Reste der Thüringer Oberlandbahn über die Sormitztalbahn bedient werden und neben dem Güterverkehr auch der Personenverkehr mindestens von Saalfeld kommt, neige ich dazu, alle beteiligten Streckenabschnitte als 'Sormitztalbahn' anzusehen. Mit einem Augenzwinkern könnte man meinen, die Sormitztalbahn hat den Rest 'eingemeindet'. Historisch ist das aber nicht korrekt, denn die Sormitztalbahn selbst beginnt in Hockeroda und endet in Unterlemnitz. Dennoch beschreibe ich stellenweise die angrenzenden Bahnen, sind sie doch entweder für den heutigen -und/oder den historischen Bahnverkehr von Bedeutung. Dazu gehören ein Stück der Loquitzbahn von Saalfeld nach Hockeroda sowie der noch in Betrieb befindliche Teil der Oberlandbahn von Ebersdorf/Friesau nach Blankenstein ...

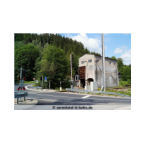

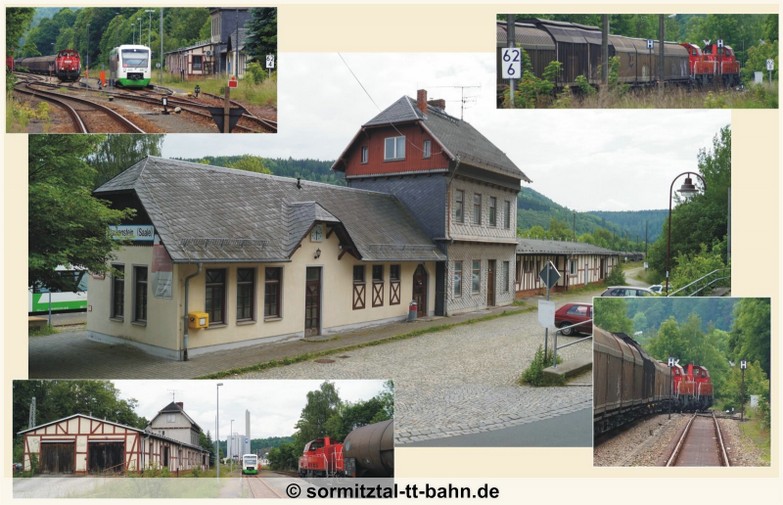

Letzter Bahnhof 'Blankenstein'

Mitte: Empfangsgebäude Bf Blankenstein; Gerade angekommen: DB Schenker, ZugNr: 55153, gebracht von drei Voith Gravitas 10 BB (gezogen von 261 019-4 + 261 060-8, geschoben von 261 094-7). Am Bahnsteig wartet VT 316 der Erfurter Bahn (Linie EB32) auf seine Abfahrt nach Saalfeld. Links oben: Blick vom Bahnübergang (Papierfarbik im Rücken). Links unten: Blick Richtung Papierfarbrik. Rechts oben und unten: Blick Richtung Bahnhofsende/Bayern. In dieser Richtung ging es früher durch das Höllental nach Marxgrün in Bayern.

Mitte: Empfangsgebäude Bf Blankenstein; Gerade angekommen: DB Schenker, ZugNr: 55153, gebracht von drei Voith Gravitas 10 BB (gezogen von 261 019-4 + 261 060-8, geschoben von 261 094-7). Am Bahnsteig wartet VT 316 der Erfurter Bahn (Linie EB32) auf seine Abfahrt nach Saalfeld. Links oben: Blick vom Bahnübergang (Papierfarbik im Rücken). Links unten: Blick Richtung Papierfarbrik. Rechts oben und unten: Blick Richtung Bahnhofsende/Bayern. In dieser Richtung ging es früher durch das Höllental nach Marxgrün in Bayern.

... und die leider nicht mehr existente Höllentalbahn (Blankenstein - Marxgrün), deren Trasse ich unter Wanderungen in Wort und Bild beschreiben werde.

Unter dem Menü 'Vorbild/Sormitztalbahn' finden sich umfangreiche Informationen von den Anfängen der Bahn, ihrem Bau, der historische Entwicklung von der Eröffnung bis heute, der Traktion und den Betriebsstellen.

Natürlich kann man in 10 Tagen kaum die gesamte Historie einer Bahn recherchieren und so gilt für die Vorbildinformationen zur Sormitztalbahn mein besonderer Dank dem Herrn Alfred Wolfram aus Leutenberg, welcher mir freundlicherweise gestattete, seine Broschüre '100 Jahre Sormitztalbahn', welche er 2007 zum 100jährigen bestehen der Bahn erstellte, als Quelle zu verwenden.

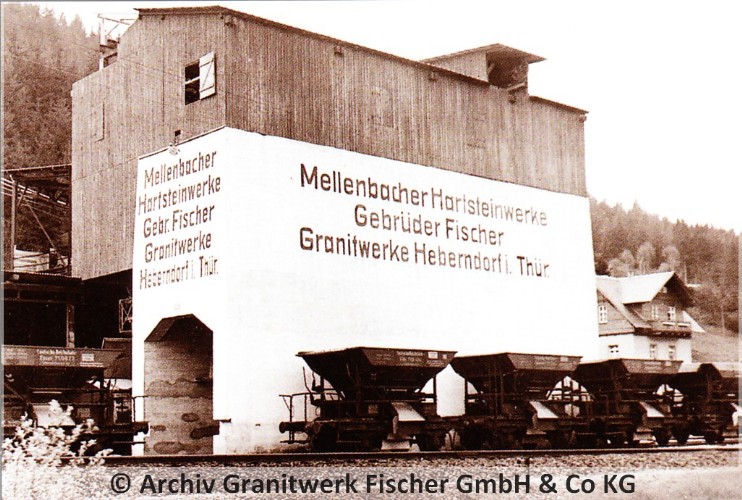

Im Menü 'Vorbild/Verladestelle' dreht sich alles um die Verladestelle(Awanst) Heberndorf. Neben einem Bericht zur historischen Entwicklung und den betrieblichen Abläufen findet sich auch eine Beschreibung der Bedienung der Awanst, die als Sperrfahrt vom Bf Lichtentanne (Thür) erfolgte.

Hier möchte ich der Firma 'Granitwerke Fischer GmbH & Co KG' herzlich für deren Hilfe und Entgegenkommen danken. Ich wurde in meinem Rechercheanliegen wohlwollend, umfassend und vor allem freundlich unterstützt.

Trotz sorgfältiger Recherche kann ich nicht garantieren, dass alle Informationen exakt den Tatsachen entsprechen. Sollten Sie Unstimmigkeiten bemerken, wäre ich für entsprechende Hinweise sehr dankbar. Auch Anregungen und Kritik sind mir stets willkommen.

Bahnanfänge

Quellen:

"100 Jahre Sormitztalbahn" … eine heimatkundliche Arbeit zum 100jährigen Bestehen der Sormitztalbahn von Alfred Wolfram, Leutenberg, mit freundlicher Genehmigung zur inhaltlichen Wiedergabe.

Karten:

Die Entstehung der Sormitztalbahn, eröffnet 1907, war mit vielen Hürden verbunden und es mutet an, dass der Bau dieser Strecke zur damaligen Zeit sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Von den ersten Befürwortern als 'Hauptbahn erster Klasse' gedacht, bildete die Sormitztalbahn letztlich 'nur' ein Art Lückenschluss zwischen den Strecken Saalfeld - Stockheim und Hof - Bad Steben. Dennoch war sie für die Region von immenser Bedeutung.

Zuständig für Planung und Bau war für die Region das Königreich Preußen, jedoch musste für jede Maßnahme die Genehmigung der jeweiligen Herzog- oder Fürstentümer eingeholt werden. Da die geplante Bahn eine Anbindung an das Königreich Bayern schaffen sollte, musste auch mit diesem verhandelt werden.

Doch wie so oft in der Geschichte, hatte es der Fortschritt schwer. Vielerorts gab es vehemente Gegner der Eisenbahn. Bauern befürchteten, die ‚funkensprühenden Ungeheuer‘ könnten ihre Ernte anzünden, den Kühen könnte, ob des Lärms, die Milch wegbleiben und aus gleichem Grund hatte die Jägerschaft Bedenken, das Wild könne sich von dannen machen, wenn erst einmal die Züge durch die Wälder schnaufen. Viele Menschen erkannten auch nicht das Potential in Sachen wirtschaftlichem Aufschwung, wollten nicht daran glauben, dass die Eisenbahn neue Arbeitsplätze bringen und die Bevölkerung vor weiterer Verarmung bewahren würde. Es galt also, all diese Gegner vom Gegenteil zu überzeugen, was wohl nicht immer gelang. Schlussendlich musste auch so manche Zwangsenteignung vorgenommen werden.

Es gab aber auch Menschen, die von der Eisenbahn und ihrer Bedeutung überzeugt waren. So erkannten z.B. die Betreiber der Schieferbergwerke, die bis dato ihre Ware mit Pferdefuhrwerken an den Mann brachten, ohne weiteres die Bedeutung der Eisenbahn. In mehreren Städten und Gemeinden, die unbedingt an die Eisenbahn angeschlossen werden wollten, wurden Eisenbahnkomitees gegründet, deren Aufgabenbereich sich u.a. auf die Vorbereitung von Finanzierungen, Kapitalbeschaffung, Erarbeitung von Gutachten u. Plänen sowie Vermessungsarbeiten erstreckte. Aber auch die ‚Bekehrung‘ der eingangs erwähnten Eisenbahngegner fiel in das Ressort dieser Komitees. Trotz der zumeist hervorragenden Arbeit dieser Komitees sei auch zu erwähnen, dass diese oft nur die Interessen der eigenen Region im Sinn hatten und sich untereinander nicht immer Grün waren. Insbesondere Leutenberg und Wurzbach konkurrierten miteinander, wobei Eitelkeit und Prestige nicht selten die treibenden Kräfte waren.

Bereits ab 1850 sollen Gespräche zum Bau einer Bahn zwischen Triptis, Ziegenrück, Lobenstein, Hof und Saalfeld geführt worden sein. Ab 1860 wurde erstmals für den Bau der Eisenbahnstrecke >Hockeroda – Wurzbach – Hornsgrün – (Nordhalben – Kronach)< geworben u. zwischendrin sogar erwogen, diese als Privatbahn zu errichten u. zu betreiben. Zur Bedeutung einer solchen Bahn stellte der preußische Eisenbahn-Baumeister F.Plessner, Berlin , 1869 in einem Zeitungsartikel u.a. fest: "Die Hauptstrecke von Erfurt bis Hof ist von so merkantiler Bedeutung.... [...] ... um sie als Bahn erster Klasse zu erkennen. ..."

Doch es kam völlig anders. Die angedachte Verbindung, die das Sormitztal oder zumindest Teile davon berühren sollte, erlangte nie die ihr angedachte Bedeutung als Hauptbahn und es sollte zunächst manch' andere Bahn gebaut werden, bevor das Sormitztal Anschluß an die Eisenbahn fand. So wurde am 20.12.1871 zunächst die Strecke >Gera – Triptis – Pößneck – Saalfeld – Eichicht< in Betrieb genommen. Die Weiterführung von Eichicht in’s bayrische blieb noch aus, da zu diesem Zeitpunkt die entsprechende Streckenführung noch nicht geklärt war.

(Nachdem am 1. Juli 1950 Eichicht nach Kaulsdorf eingemeindet wurde, wurde auch die Bahnstation von 'Eichicht' in 'Kaulsdorf' umbenannt. Die Eichichter Bürger sollen darüber heute noch sehr unglücklich sein.)

(Nachdem am 1. Juli 1950 Eichicht nach Kaulsdorf eingemeindet wurde, wurde auch die Bahnstation von 'Eichicht' in 'Kaulsdorf' umbenannt. Die Eichichter Bürger sollen darüber heute noch sehr unglücklich sein.)

Als nächstes erfolgte am 30.04.1874 die Eröffnung der Saalbahnstrecke von >Saalfeld – Rudolstadt - Jena<. 1877 erfolgte durch das Wurzbacher Komitee ein weiter Vorstoß in Sachen Bahnbau. Ab 1880 wurde von Bayern, insbesondere der Stadt Hof, die Planung der Strecke >Hof – Lobenstein – Eichicht< voran getrieben. Man befürchtete eine weitere Verarmung der betroffenen Regionen sowie den Anschluss an die voran schreitende Industrialisierung zu verpassen. Zudem legte man Wert auf eine möglichst kurze Anbindung nach Erfurt und somit an Strecken wie z.B. >Bremen – Wien< . Ein Argument für die genannte Verbindung war, dass sie 72km kürzer wäre als die alte Strecke >Hof – Plauen - Gera – Weimar – Erfurt<. Siehe Karte 'Routen Hof - Erfurt'.

Zudem war man überzeugt davon, dass sich eine solche Bahnstrecke rentieren wird. In einem Artikel einer lokalen Zeitung ist die Rede von "... reichen und vollkommen beutewürdigen Lagern von gutprozentigen Eisensteinen...". Desweiteren wird auf die diversen Bodenschätze, wie Kupfer, Porphyr und Steinkohle ebenso verwiesen wie auf die notwendige Erschließung der gewerbereichen Städte und Marktflecken.

Allein der seit 1499 nachweisbare Schieferabbau verursachte zu dieser Zeit ein immer höheres Transportaufkommen und zuweilen arge logistische Schwierigkeiten, erfolgte doch der Transport der Produktion mit Pferde –u. Ochsengespannen. Namentlich der ‚Oertelsbruch‘ nahe Lehesten, welcher sich seit 1861 zum größten Schieferbruch Deutschlands entwickelte, unterhielt dazu ein Gestüt mit 12 Zugpferden und musste trotzdem noch auf fremde Hilfe zurück greifen. Der Inhaber ‚Oertel‘ hat, 1863 an der Bahnstation Stockheim(Bayern) und 1871 in Eichicht, Schieferversandlager eingerichtet, die mit schweren Pferdefuhrwerken beliefert wurden. Sich auf diese Weise die Eisenbahn zu erschließen, zeugt von der angespannten Transportsituation und der damit einher gehenden Notwendigkeit des Bahnbaues.

Zudem war man überzeugt davon, dass sich eine solche Bahnstrecke rentieren wird. In einem Artikel einer lokalen Zeitung ist die Rede von "... reichen und vollkommen beutewürdigen Lagern von gutprozentigen Eisensteinen...". Desweiteren wird auf die diversen Bodenschätze, wie Kupfer, Porphyr und Steinkohle ebenso verwiesen wie auf die notwendige Erschließung der gewerbereichen Städte und Marktflecken.

Allein der seit 1499 nachweisbare Schieferabbau verursachte zu dieser Zeit ein immer höheres Transportaufkommen und zuweilen arge logistische Schwierigkeiten, erfolgte doch der Transport der Produktion mit Pferde –u. Ochsengespannen. Namentlich der ‚Oertelsbruch‘ nahe Lehesten, welcher sich seit 1861 zum größten Schieferbruch Deutschlands entwickelte, unterhielt dazu ein Gestüt mit 12 Zugpferden und musste trotzdem noch auf fremde Hilfe zurück greifen. Der Inhaber ‚Oertel‘ hat, 1863 an der Bahnstation Stockheim(Bayern) und 1871 in Eichicht, Schieferversandlager eingerichtet, die mit schweren Pferdefuhrwerken beliefert wurden. Sich auf diese Weise die Eisenbahn zu erschließen, zeugt von der angespannten Transportsituation und der damit einher gehenden Notwendigkeit des Bahnbaues.

Ebenfalls 1880 erklärte der preußische Minister ‚von Maybach‘ : „... dass es eine Hauptaufgabe ... sei, auch die seitlich der Hauptbahnen gelegenen Landesteile dem großen Verkehr zu erschließen."

Angeblich soll er dabei nicht die Rentabilität der Strecken sondern eher die Mehrung des Volkswohlstandes im Auge gehabt haben. Dieses forcierte die Bemühungen der Eisenbahn- komitees, so dass das Land Bayern am 01.06.1887 die Strecke >Hof – Naila – Marxgrün< dem Verkehr übergab. Das Teilstück von Marxgrün nach Steben (4,06 km) sollte noch ganze 11 Jahre auf sich warten lassen.

Angeblich soll er dabei nicht die Rentabilität der Strecken sondern eher die Mehrung des Volkswohlstandes im Auge gehabt haben. Dieses forcierte die Bemühungen der Eisenbahn- komitees, so dass das Land Bayern am 01.06.1887 die Strecke >Hof – Naila – Marxgrün< dem Verkehr übergab. Das Teilstück von Marxgrün nach Steben (4,06 km) sollte noch ganze 11 Jahre auf sich warten lassen.

1882 erfuhren die Bemühungen um die Strecke >Eichicht – Hof< als Hauptbahn eine neuerliche Schlappe, denn am 21.01.1882 wurde der Staatsvertrag zum Bau einer Hauptbahn >Eichicht – Probstzella - Ludwigsstadt – Stockheim< unterzeichnet. Diese Trasse war topografisch ungleich schwieriger als die Variante >Hof -Eichicht <. Dementsprechend groß war das Unverständnis bei den Verfechtern der letzteren Variante. Die bahnbauenden Gesellschaften argumentierten mit der Tatsache, dass so nur 50km Neubaustrecke nötig seien, um zwei Hauptbahnen miteinander zu verbinden. Die vollständige Übergabe der Strecke erfolgte am 01.10.1885. Die Steigungen im Abschnitt >Probstzella – Rothenkirchen< erforderten die Trennung von Güterzügen in Halbzüge und den Einsatz von Schiebeloks. Die Rückfahrten derselben blockierten das Gleis und so wurde schnell der Bau eines zweiten Gleises in Angriff genommen und am 22.11.1890 in Abschnitten fertig gestellt.

Unternehmer ‚Oertel‘, seines Zeichens Kommerzienrat, erkannte seine Chance. Schnell wurde er, nach bekannt werden des o.g. Staatsvertrages, bei seiner Regierung vorstellig und erreichte, dass per weiterem Staatsvertrag die Bayrische Staatsbahn eine Sekundärbahn von Ludwigsstadt nach Lehesten erbaute und betrieb (Güter –u. Personenverkehr), womit Oertels Transportprobleme gelöst waren. Allerdings investierte er auch 300.000 Goldmark in diese Strecke und errichtete auf eigene Kosten eine Zahnradbahn vom Ortelbruch zum Bahnhof Lehesten. Der Anschluss wurde 1951 stillgelegt und auf DDR-Seite zurück gebaut.

>Eichicht – Hof< war immer noch nicht in Sicht, was besonders die Leutenberger wurmte, die sich doch bisher so sehr für ihren Bahnbau engagiert hatten. Touristen und Bahnarbeiter, die während des Baus der Strecke >Eichicht – Stockheim< in der Region „Wohnung nahmen", konnten die „…herrliche Lage Leutenbergs…" nicht genug preisen und so kam es, dass einige findige Zeitgenossen am 27.04.1884 einen Verschönerungsverein in Leutenberg gründeten, dem auch viele Bahnbeamte beitraten. Der Sinn dahinter war simpel. Wenn man die Region u. insbesondere die Stadt Leutenberg zur 'Sommerfrische' ausbauen würde, dürfte das auch die Chancen mehren, dass Leutenberg einen Bahnanschluß bekommt. Viel neue Bauwerke wurden in diesem Sinne in und um Leutenberg durch den Verein erschaffen und einige sind noch heute zu sehen, so z.B. die Georgshöhe auf dem Rodaberg oder der Trutschelbrunnen, auch wenn dieser heute nicht mehr an seinem angestammten Platz steht.

Am 30.11.1887 folgte der nächste Staatsvertrag. Diesmal wurde der Bau der Strecke >Triptis – Ziegenrück – Lobenstein – Blankenstein< fest geschrieben, welche auf Betreiben des Besitzers der Blankensteiner Papierfabrik letzten Endes bis Marxgrün geführt wurde. Die etappenweise Übergabe begann 1893 mit dem Abschnitt >Triptis – Ziegenrück< und endete 1901 mit dem Abschnitt >Blankenstein – Marxgrün<, auch Höllentalbahn genannt. Um die schon erwähnte, kurze Verbindung zwischen Erfurt und Hof zu erreichen, fehlte nun nur noch der Abschnitt >Hockeroda – Unterlemnitz<.

1896 griff sogar die Erfurter Handelskammer helfend in die entsprechenden Verhandlungen ein. Zu dieser Zeit gab es, neben der letztlich gebauten Trasse, noch drei weitere Varianten:

Variante 1 in Karte 'Routen Erfurt-Hof'

1897 erklärte die Staatsbahnverwaltung ...

„… die geradeste und bequemste Richtung ausbauen zu lassen…".

Diese führte von Hockeroda durch das Sormitztal nach Zschachenmühle, Ruppersdorf, Eliasbrunn und schließlich nach Friesau. Wurzbach sollte per Nebenstrecke von Lobenstein aus angeschlossen werden.

Variante 2 in Karte 'Routen Erfurt-Hof'

Weitaus günstiger in Kosten und Aufwand war die Trassenvariante von Leutenberg durch das Ilmtal über Thimmendorf nach Lückenmühle.

Variante 3 in Karte 'Routen Erfurt-Hof'

Von Leutenberg durch das Ilmtal an Thimmendorf, Ruppersdorf und Eliasbrunn vorbei nach Unterlemnitz.

1897 erklärte die Staatsbahnverwaltung ...

„… die geradeste und bequemste Richtung ausbauen zu lassen…".

Diese führte von Hockeroda durch das Sormitztal nach Zschachenmühle, Ruppersdorf, Eliasbrunn und schließlich nach Friesau. Wurzbach sollte per Nebenstrecke von Lobenstein aus angeschlossen werden.

Variante 2 in Karte 'Routen Erfurt-Hof'

Weitaus günstiger in Kosten und Aufwand war die Trassenvariante von Leutenberg durch das Ilmtal über Thimmendorf nach Lückenmühle.

Variante 3 in Karte 'Routen Erfurt-Hof'

Von Leutenberg durch das Ilmtal an Thimmendorf, Ruppersdorf und Eliasbrunn vorbei nach Unterlemnitz.

Karte 'Routen Hof-Erfurt'

(Die in der Karte eingezeichneten Varianten sind nicht exakt, sie zeigen nur annähernd den gedachten Streckenverlauf.)

Die Stadt Wurzbach und das dortige Eisenbahnkomitee protestierten heftig, wollten sie doch direkt an die Strecke angeschlossen werden. Letzen Endes konnte Wurzbach seine Interessen durchsetzen.

Obwohl 1904 planungstechnisch alles in ‚Sack und Tüten‘ war, wurde der notwendige Staatsvertrag zum Bau der Sormitztalbahn erst am 14. März 1905 geschlossen. Politische Querelen und die längst noch nicht geklärte Finanzierung verzögerten das Projekt um ein weiteres Jahr. Erst am 12. März des folgenden Jahres wurde der Staatsvertrag ratifiziert.

Obwohl man sich einerseits freute, das der Bahnbau nun in greifbare Nähe gerückt ist, trauerte man immer noch der Tatsache nach, dass die Bahn nicht die Hauptbahn wird, für die man sich jahrzehntelang eingesetzt hat.

1902 begannen umfangreiche Vermessungsarbeiten von Eichicht und Wurzbach aus und nach deren Beendigung wurden durch die Königliche Eisenbahndirektion Erfurt die entsprechenden Entwürfe zum Bahnbau angefertigt. Von Wurzbach nach Heinersdorf wurden zwei Trassen vermessen. Der direkte Weg nach Heinersdorf war zu steil und hätte den Bau einer kostenintensiveren Zahnradbahn erforderlich gemacht, was letztlich verworfen wurde. Daher wurde der Bahnhof Wurzbach als Spitzkehre ausgeführt, in dessen Form er noch heute existiert.

Obwohl 1904 planungstechnisch alles in ‚Sack und Tüten‘ war, wurde der notwendige Staatsvertrag zum Bau der Sormitztalbahn erst am 14. März 1905 geschlossen. Politische Querelen und die längst noch nicht geklärte Finanzierung verzögerten das Projekt um ein weiteres Jahr. Erst am 12. März des folgenden Jahres wurde der Staatsvertrag ratifiziert.

Obwohl man sich einerseits freute, das der Bahnbau nun in greifbare Nähe gerückt ist, trauerte man immer noch der Tatsache nach, dass die Bahn nicht die Hauptbahn wird, für die man sich jahrzehntelang eingesetzt hat.

Bauphase

Quellen:

"100 Jahre Sormitztalbahn" … eine heimatkundliche Arbeit zum 100jährigen Bestehen der Sormitztalbahn von Alfred Wolfram, Leutenberg, mit freundlicher Genehmigung zur inhaltlichen Wiedergabe.

Anfang 1906 hatte sich der Leutenberger Stadtrat vornehmlich mit dem Bahnbau zu beschäftigen. Zunächst galt es, die Planungen für Zufahrtstraßen zum Leutenberger Bahnhof in Angriff zu nehmen. Am 05. März 1906 stand die Bebauung des künftigen Bahnhofes auf dem Plan. Im gleichen Jahr trugen die Bemühungen des schon erwähnten ‚Leutenberger Verschönerungsverein‘ Früchte, indem die Stadt Leutenberg den Status ‚Bad‘ erhielt. Ein weiterer Umstand der eine rentable Eisenbahnstrecke versprach, sollte die Bahn doch zukünftig jede Menge Sommerfrischler nach Leutenberg und andere Orte bringen. Nach Erhalt des Status machte der Verein auch sogleich aktiv Werbung, bis in die Städte Halle, Leipzig und Berlin.

Im November 1906 wurde gemeldet: „Der Bahnbau ist in allen Abschnitten gut voran gekommen…, ... von Hockeroda her ist der Bahnunterbau fertig." Am 06. November 1906 wurde das Stationsgebäude Leutenberg gerichtet. Am 12. Dezember 1906 wurde erstmals ein Eröffnungstermin genannt, der auf Oktober 1907 lautete. Eine weitere Meldung vom 20.Dezember: „.. erst soll Eichicht - Leutenberg als Teilstrecke eröffnet werden …"

19. Mai 1907, der Innenausbau des Leutenberger Bahnhofsgebäudes steht kurz vor der Vollendung, ebenso der Wasserturm. Die Wasserkräne sind bereits fertig gestellt. Ende Mai wird erstmals verlautbart, dass die geplante Fertigstellung der Strecke zum Oktober 1907 in Frage steht. An einigen Stellen treten Problem mit dem extrem harten Gestein auf, man schickt Gesteinsproben in ein Stahlwerk nach Essen, wo ein besserer Stahl produziert werden soll.

Am 12. August 1907 wurde der Bahnhof Unterlemnitz gerichtet. Im selben Monat wurde der Unterbau im Bahnhof Unterlemnitz fertig gestellt und mit dem Oberbau begonnen. Das Gleis der Strecke Triptis – Marxgrün wurde um 6 Meter in Richtung Bahnhof verschoben, um den keilförmigen Anschluss an die neue Strecke nach Eichicht zu ermöglichen.

Zeitgleich begann man sich Gedanken zu machen, wie die Flut der zu erwartenden Bauarbeiter einquartiert und beköstigt werden sollte. Gasthäuser und Privatquartiere konnten nicht annähernd die erwarteten 3.000 Arbeiter beherbergen. Zudem waren diese eher höher gestellten Bahnbediensteten vorbehalten. Die Lösung waren Kantinen, welche mit sanitären Einrichtungen, einer bestimmte Anzahl Betten und einer Küche zur Versorgung der Arbeiter ausgestattet waren. Diese Kantinen wurden von Pächtern betrieben. Tatsächlich waren in den einzelnen Losen zwischen 500 und 750 Arbeiter im Einsatz. Da die einheimischen Kräfte nicht reichten, wurden Arbeiter aus Böhmen, Italien, Polen, Kroatien und Österreich verpflichtet. Diese Mischung brachte der Bevölkerung einiges Ungemach und der Gendarmerie jede Menge Arbeit. Immer wieder kam es zu Diebstählen, Betrügereien, Schlägereien und mehr als einem Mord.

↑ Die Kantine 'Brinkmann' bei Wurzbach ↑

Schwierig gestaltete sich der Erwerb der für den Bahnbau benötigten Grundstücke. Es galt, mit über 200 Grundstücksbesitzern zu verhandeln. Nach wie vor wollten manche Anrainer gar nicht verkaufen. Per Verordnung vom 30. Juni 1906 ist der Königlichen Eisenbahndirektion Erfurt Enteignungsbefugnis erteilt worden, die diese in manchen Fällen auch benutzen musste. Zudem sollte das Los1 schneller vergeben werden, als das man die entsprechenden Verträge hätte unter Dach und Fach bringen können, denn mit dieser Angelegenheit hinkte man zeitlich sehr hinterher. Daher wurden die Eigentümer aufgefordert, sogenannten ‚Bauerlaubnisverträgen‘ zuzustimmen, wobei die eigentlichen Verkaufsmodalitäten im Nachhinein geregelt wurden. Dieses sorgte für einige Verwirrung doch konnte man darauf verweisen, dass dieses Verfahren in Preußen bereits gängige Praxis war.

Am 05. Juni 1906 wurde eine seit Monaten grassierende ‚Genickstarre‘ (Meningitis) als erloschen erklärt. Daraufhin kam es zur Vergabe weiterer Lose. Bis dato hatte man damit gewartet, um eine Verbreitung dieser ansteckenden Krankheit unter den Arbeitern zu verhindern.

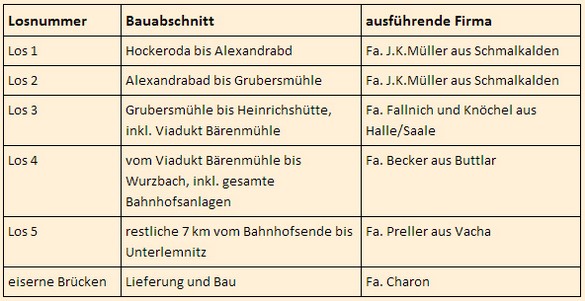

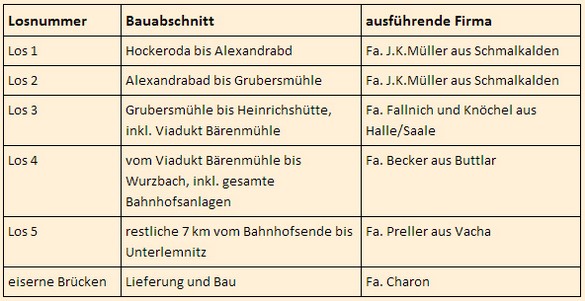

Die Lose teilten sich wie folgt auf:

Nachdem am Montag den, 02. Juli 1906 der Bauunternehmer Müller aus Schmalkalden mit seinem Baubüro nach Leutenberg übergesiedelt hat und ihm am selben Tage das Baugelände (Los1) übergeben wurde, begann dieser am kommenden Morgen mit den ersten Erdarbeiten.

Der erste Spatenstich am Leutenberger Bahnhof erfolgte am 05. Juli 1906. Am 24. Juli 1906 wurden auch die Bauarbeiten im Los 3 eröffnet. Los 2 war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergeben. Es wurde um den 20. Oktober 1906 ebenfalls dem Unternehmer Müller (Los1) zugeschlagen. In Los 5 begann am 29. Juli 1906 Bauunternehmer Preller mit 120 Mann an 11 Stellen die Arbeiten. Karte 'Baulose in Abschnitte'

Im November 1906 wurde gemeldet: „Der Bahnbau ist in allen Abschnitten gut voran gekommen…, ... von Hockeroda her ist der Bahnunterbau fertig." Am 06. November 1906 wurde das Stationsgebäude Leutenberg gerichtet. Am 12. Dezember 1906 wurde erstmals ein Eröffnungstermin genannt, der auf Oktober 1907 lautete. Eine weitere Meldung vom 20.Dezember: „.. erst soll Eichicht - Leutenberg als Teilstrecke eröffnet werden …"

↑ Ein unentbehrliches Hilfsmittel. Feldbahneinsatz beim Bahnbau 1907 ↑

Es begann ein harter Winter. Vielen italienischen Arbeitern war es wohl zu kalt, sie verschwanden in die Heimat. Trotz einem halben Meter Schnee wurde weiter gearbeitet. Ende Januar 1907 wurden 18 Grad minus gemessen. Anfang Februar wurden die Arbeiten witterungsbedingt eingestellt.

Der März 1907 begann mit schönem Wetter. Am 10. März 1907 wurde bekannt, dass die zum 1. Mai 1907 geplante Eröffnung der Teilstrecke >Eichicht – Leutenberg< frühestens zum 1. Juni 1907 erfolgen könne. Baustop und Bergrutsche trugen zu dieser Verzögerung bei (tatsächlich ist eine separate Eröffnung dieser Teilstrecke nicht erfolgt). Ende März ist die Witterung so günstig, das die tägliche Arbeitszeit von 10 auf 11 Stunden erhöht und mit Hochdruck gearbeitet wurde. Von Hockeroda bis Leutenberg waren die Dammaufschüttungen fertig und man wollte Mitte April mit dem Oberbau beginnen. Die Fertigstellung des Unterbaus und der Beginn des Gleisbaus wurden am 24. April 1907 gemeldet.

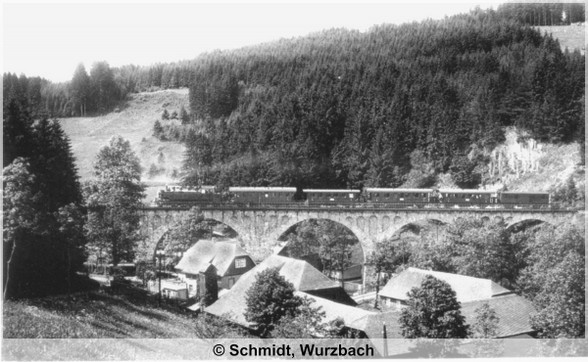

Zur dieser Zeit ist, nach Fertigstellung der Fundamente des Viaduktes an der Bärenmühle, der Bau der Brückenbögen in vollem Gange. Mitte Mai sind die ersten drei großen Bögen von 18m Spannweite fertig gestellt. Die weiteren Bögen und der restliche Aufbau folgten zügig.

↑ Die Brücke wird 120m lang, deren Höhe über Niveau Sormitz liegt bei 18,5m. Der Granit

wurde aus dem nahen Steinbruch des Bauunternehmers Bornschein bezogen. ↑

wurde aus dem nahen Steinbruch des Bauunternehmers Bornschein bezogen. ↑

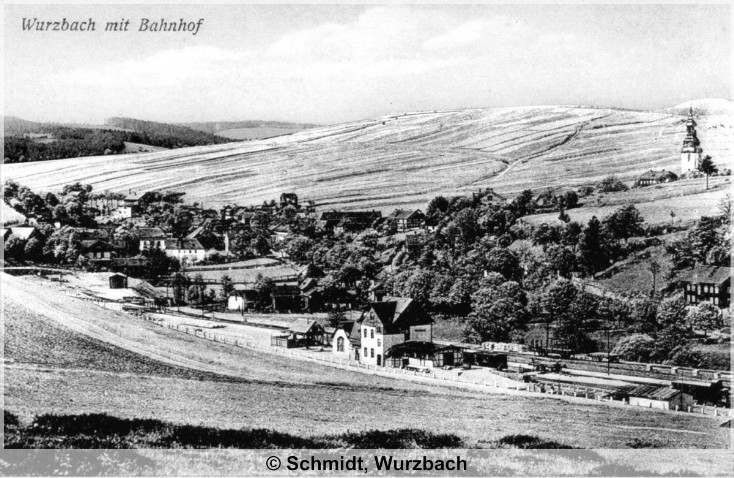

↑ Zu diesem Zeitpunkt ist auch das Bahnhofsgelände Wurzbach beinahe vollständig planiert und

„ ... das Bahnhofsgebäude aus den Grundmauern heraus." Das Richtfest erfolgte im Juli 1907. ↑

↑ Das 'wunderschöne' Bahnhofsgebäude Wurzbach, über hundert Jahre später, im Juni 2014.

Schade, das solch ein Gebäude leer steht. Ein gutes Beispiel für Nachnutzung ist das Bahnhofs-

gebäude Leutenberg, wo das örtliche Pflegeheim seit 2013 eine Tagespflegeeinrichtung betreibt.↑

19. Mai 1907, der Innenausbau des Leutenberger Bahnhofsgebäudes steht kurz vor der Vollendung, ebenso der Wasserturm. Die Wasserkräne sind bereits fertig gestellt. Ende Mai wird erstmals verlautbart, dass die geplante Fertigstellung der Strecke zum Oktober 1907 in Frage steht. An einigen Stellen treten Problem mit dem extrem harten Gestein auf, man schickt Gesteinsproben in ein Stahlwerk nach Essen, wo ein besserer Stahl produziert werden soll.

Am 12. August 1907 wurde der Bahnhof Unterlemnitz gerichtet. Im selben Monat wurde der Unterbau im Bahnhof Unterlemnitz fertig gestellt und mit dem Oberbau begonnen. Das Gleis der Strecke Triptis – Marxgrün wurde um 6 Meter in Richtung Bahnhof verschoben, um den keilförmigen Anschluss an die neue Strecke nach Eichicht zu ermöglichen.

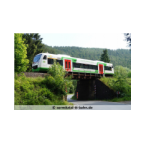

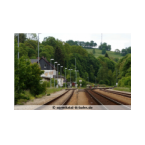

↑ Bahnhof Unterlemnitz im Juni 2014. Ein Triebwagen der Erfurter Bahn vor der Abfahrt in Richtung Saalfeld.

Über das rechts abzweigende Gleis wird der Güterverkehr nach Ebersdorf-Friesau abgewickelt ↑

Über das rechts abzweigende Gleis wird der Güterverkehr nach Ebersdorf-Friesau abgewickelt ↑

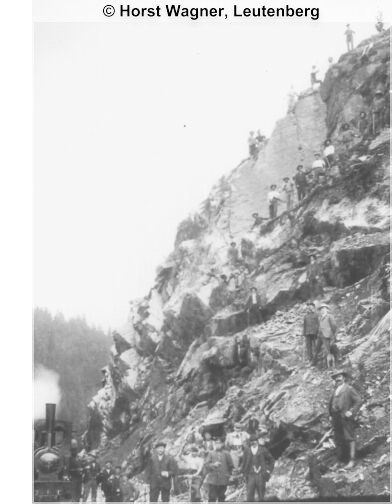

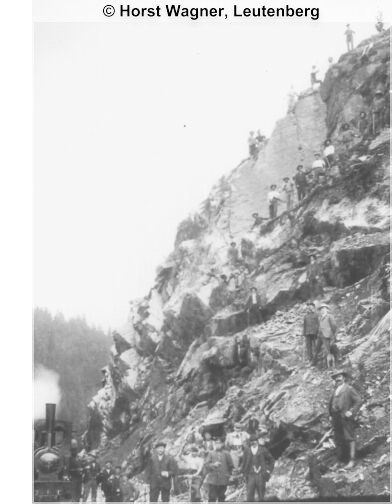

← Bahnbau bei Grünau 1907

Eine neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins, diesmal auf dem 15. November 1907 wurde am 09. September 1907 bekannt gegeben. Am 05.November wird gemeldet, das bezüglich der Eröffnung nun von ‚Mitte Dezember‘ die Rede ist. Am 25. November stand dann endlich fest, das die Eröffnung der Teilstrecke > Hockeroda - Wurbach < am 15. Dezember 1907 stattfinden wird. Die Eröffnung der übrigen Strecke bis Unterlemnitz erfolgt später.

Nunmehr entbrennt ein Streit zwischen Leutenberg und Wurzbach um die Ausrichtung der Eröffnungsfeier. Während Wurzbach damit argumentiert, die größere Stadt zu sein, verweist Leutenberg auf den Umstand, dass hier die Eisenbahnbauleitung ihren Sitz und die Stadt den Bahnbau mit 90.000 Mark bezuschusst hat. Wurzbach führt zudem in’s Feld, dass einflussreiche Bürger Leutenbergs 1871 den Weiterbau der Strecke von Eichicht als Hauptbahn durch das Sormitztal in Richtung Hof erfolgreich verhindert hätten, was die Region um Jahrzehnte zurück geworfen hätte. Indes wurden Verhandlungen bezüglich der Eröffnungsfestivitäten abgebrochen, weil Wurzbach hartnäckig an seiner Meinung festhielt. Die Eisenbahndirektion Erfurt soll aber Leutenberg favoritisiert haben, was Wurzbach letztlich zum Einlenken bewegte. Trotzdem ließ der Ort sich ein eigenes Festprogramm nicht nehmen.

Nach der Eröffnung des Abschnittes > Hockeroda - Wurzbach < gingen die Arbeiten an dem letzten Abschnitt nach Unterlemnitz weiter. Mit den durch den Einschnitt bei Heinersdorf gewonnen Fels –u. Geröllmassen wurde die bogenförmige Dammaufschüttung (r=237m) zwischen Ober –u. Unterlemnitz errichtet.

Schwierigkeiten bereitet indes der Durchstich zwischen Heinersdorf und Oberlemnitz, wo 300 Arbeiter ca. 160.000 m3 Felsmassen bewegen mussten. Dort war viel Erde und Gestein nachgerutscht, so das gesonderte Schutzstreifen errichtet werden mussten. Dazu war wiederum der Zukauf von Gelände notwendig.

Wenn diese Aufnahme auch bei Grünau gemacht wurde, so verdeutlicht sie doch die Mühsal des Bahnbaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Genauso steil, wenn nicht noch steiler, sind die Hänge im Einschnitt bei Heinersdorf.

↑ Der Geländeeinschnitt am 30.05.2014. VT011 der Erfurter Bahn unterwegs in Richtung

Wurzbach. Hinter der Kurve liegt der ehemalige Haltepunkt Heinersdorf ↑

Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Oberbau in den Losen 2, 3 und 4. In Los 1 ist er bereits fertig gestellt und als Termin zur Eröffnung der Strecke wird der 1. November 2007 genannt.

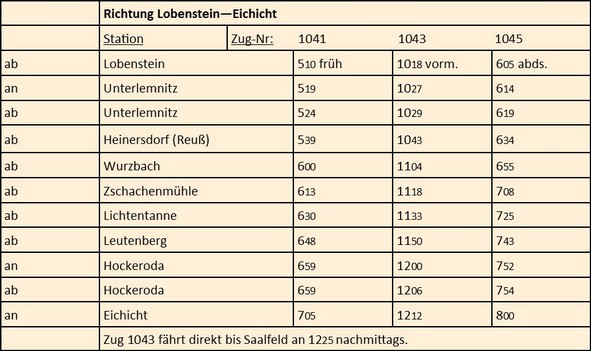

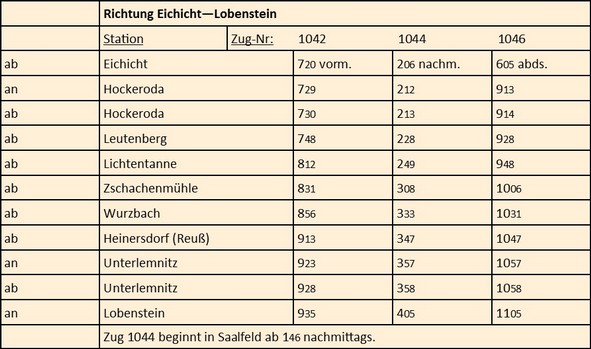

In Saalfeld wurden Verhandlungen zur Festlegung des Fahrplans geführt. So legte man sich auf anfänglich 3 Personenzugpaare fest. Ein von Leutenberg und Lobenstein gefordertes viertes Zugpaar wurde nicht gewährt aber in Aussicht gestellt, sofern sich die Fahrgastzahlen erhöhen. Im Güterverkehr sollten 10 bis 15 Zugpaare täglich rollen und die Fahrgeschwindigkeit höher als ursprünglich geplant ausfallen.

Eine neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins, diesmal auf dem 15. November 1907 wurde am 09. September 1907 bekannt gegeben. Am 05.November wird gemeldet, das bezüglich der Eröffnung nun von ‚Mitte Dezember‘ die Rede ist. Am 25. November stand dann endlich fest, das die Eröffnung der Teilstrecke > Hockeroda - Wurbach < am 15. Dezember 1907 stattfinden wird. Die Eröffnung der übrigen Strecke bis Unterlemnitz erfolgt später.

Nunmehr entbrennt ein Streit zwischen Leutenberg und Wurzbach um die Ausrichtung der Eröffnungsfeier. Während Wurzbach damit argumentiert, die größere Stadt zu sein, verweist Leutenberg auf den Umstand, dass hier die Eisenbahnbauleitung ihren Sitz und die Stadt den Bahnbau mit 90.000 Mark bezuschusst hat. Wurzbach führt zudem in’s Feld, dass einflussreiche Bürger Leutenbergs 1871 den Weiterbau der Strecke von Eichicht als Hauptbahn durch das Sormitztal in Richtung Hof erfolgreich verhindert hätten, was die Region um Jahrzehnte zurück geworfen hätte. Indes wurden Verhandlungen bezüglich der Eröffnungsfestivitäten abgebrochen, weil Wurzbach hartnäckig an seiner Meinung festhielt. Die Eisenbahndirektion Erfurt soll aber Leutenberg favoritisiert haben, was Wurzbach letztlich zum Einlenken bewegte. Trotzdem ließ der Ort sich ein eigenes Festprogramm nicht nehmen.

Nach der Eröffnung des Abschnittes > Hockeroda - Wurzbach < gingen die Arbeiten an dem letzten Abschnitt nach Unterlemnitz weiter. Mit den durch den Einschnitt bei Heinersdorf gewonnen Fels –u. Geröllmassen wurde die bogenförmige Dammaufschüttung (r=237m) zwischen Ober –u. Unterlemnitz errichtet.

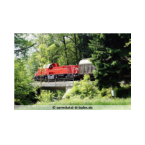

↑ Der aufgeschüttete Bahndamm bei Oberlemnitz im Juli 2014.

Gravita-Trio mit Güterzug von Blankenstein nach Saalfeld↑

In Lobenstein beendete man Umbauarbeiten am Bahnhofsgebäude. So richtete man hier u.a. eine Küche nebst Speisen –u. Getränkeausgabe ein. Die Beamtendecke wurde aufgestockt, Personal nach Lobenstein versetzt. Auch andernorts werden Restarbeiten erledigt. Am 1. März 1908 wurde dann auch die Strecke zwischen Wurzbach und Lobenstein dem Verkehr übergeben.

Eröffnung

Quellen:

"100 Jahre Sormitztalbahn" … eine heimatkundliche Arbeit zum 100jährigen Bestehen der Sormitztalbahn von Alfred Wolfram, Leutenberg, mit freundlicher Genehmigung zur inhaltlichen Wiedergabe.

Die Eröffnung der Teilstrecke >Hockeroda – Wurzbach< wurde vielerorts festlich begangen. Neben der Veröffentlichung von Einladungen zu den Eröffnungsfeierlichkeiten wurde die Bürgerschaft Leutenbergs dazu aufgerufen, die Häuser und Straßen schmücken zu wollen.

In der Folge verwandelte sich Leutenberg in einen festlich geschmückten Ort. Während die Stadt das Rathaus und den Bahnhof dem Anlass entsprechend herausputzte, überschlug sich die Bürgerschaft im Schmücken ihrer Häuser. Ehrenpforten, Willkommensgrüße, Kränze und Girlanden schmückten die Stadt und Flaggen wehten in Massen von den Häusern. Wurzbach stand dem in nichts nach und auch entlang der Strecke begrüßten die Menschen in gleicher Weise die neue Eisenbahn. Selbst an Bäumen mitten im Wald sollen Fähnchen geweht haben und sogar das Regenwetter hatte sich dem Anlass gemäß verzogen.

Am großen Tag, Sonntag, dem 15. Dezember 1907 war es endlich soweit. Unzählige Leutenberger Bürger fanden sich gegen 11 Uhr am Bahnhof ein. Gegen 12 Uhr kündete ein Kanonenschuss und ein anschließendes Salutschießen vom Nahen des Festzuges.

↑ Der Eröffnungsfestzug! Die Lok mit der DRG-NR.: 91 324, der Baureihe pr T 9.3, wurde von der

Fa. Henschel 1902 gebaut. Fabr.-Nr.: 6133, Leistung: 440 PS, Geschwindigkeit: 65 km/h

Länge über Puffer: 10 700 mm, Bahnverwaltung: K.P.E.V., Direktion: KED Erfurt,

Maschinenamt Jena, Lok-Nr.: 7265 Erfurt, Angaben: H. W. Bauer. ↑

Nach 10minütigem Aufenthalt, den Bürgermeister Crone für eine kurze Ansprache nutze, ging die Fahrt weiter in Richtung Wurzbach. In Lichtentanne wurde der Zug durch den Ortsbürgermeister und den örtlichen Gesangsverein begrüßt. Besonders glanzvoll fiel die Begrüßung in Wurzbach aus. Sämtliche Vereine der Stadt, die Arbeiter der Heinrichshütte, die Feuerwehr und unzählige Bürger begrüßten den Eröffnungszug. Nach den obligatorischen Ansprachen wurde in den Warteräumen des Bahnhofes ein Imbiss gereicht.

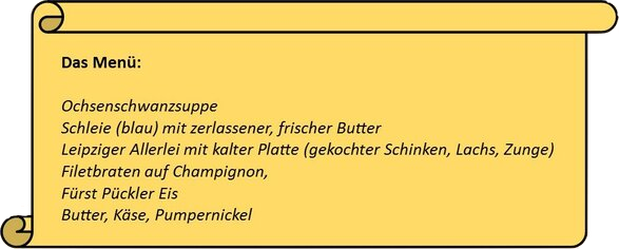

Gegen 14 Uhr fuhr der Zug zurück nach Leutenberg, wo er eine dreiviertel Stunde später ankam und die Feierlichkeiten ihren Lauf nahmen. Mit der Militärkapelle voran ging es zum Leutenberger Rathaus wo das Festessen mit ca. 130 Personen stattfand. Im folgenden folgte Festrede auf Festrede, Glückwunschtelegramme wurden verlesen und Trinksprüche ließen die Stimmung recht fröhlich und gelassen ausfallen. In den Reden wurde immer wieder die Wichtigkeit der Bahn für die Entwicklung der Industrie, des Verkehrs, des Tourismus, überhaupt der gesamten Wirtschaft hervor gehoben.

Desweiteren gab es etliche Lobhudeleien:

„Die Zusammenarbeit der Staaten Reuß j. L., Schwarzb.-Ru., Sa.-Mein. und Preußen wurde als Akt deutscher Einigkeit gewürdigt. Die Techniker und Planer lobten die Bauausführenden. Diese lobten wiederum die Techniker und Planer. Am Schluss ihrer Reden lobten alle das gelungene Bauwerk und wünschten der Bahn viel Glück und erfolgreiches Gedeihen für die Region." (Zitat: 100 Jahre Sormitztalbahn)

„Die Zusammenarbeit der Staaten Reuß j. L., Schwarzb.-Ru., Sa.-Mein. und Preußen wurde als Akt deutscher Einigkeit gewürdigt. Die Techniker und Planer lobten die Bauausführenden. Diese lobten wiederum die Techniker und Planer. Am Schluss ihrer Reden lobten alle das gelungene Bauwerk und wünschten der Bahn viel Glück und erfolgreiches Gedeihen für die Region." (Zitat: 100 Jahre Sormitztalbahn)

Der Tag klang aus mit Tanzveranstaltungen. In Leutenberg im Rathaussaal und im Bahnhofshotel, in Wurzbach wurde in beiden ‚Fischer’schen Sälen‘ geschwoft. Bleibt noch zu erwähnen, dass der Wurzbacher Clemens Zeumer anläßlich der Eröffnung eigens einen eigenen Marsch komponiert hat.

↑ Der fertig gestellte Bahnhof Wurzbach. Die Aufnahme soll 1908 entstanden sein. Unterdessen

ist diese einmalige Aussicht einer umfangreichen kleinstädtischen Bebauung zum Opfer gefallen.↑

Ab 16.12.07 galt folgender Fahrplan (vorerst ab und an Wurzbach):

Ihre Feuerprobe hatte die Bahn während des Weihnachtsmarktes 1907 in Leutenberg zu bestehen, wie das Leutenberger Kreisblatt am 25. Dezember 1907 meldete. Dabei stellte sich heraus, ...

… „dass die Frequenz des Leutenberger Marktes doch wesentlich unterschätzt worden war. Passagiere, wie auch das dort so gesuchte Borstentier, ... mussten die Unzureichlichkeit der Zugräumlichkeiten erfahren. Die Anschlüsse in Hockeroda müssen schon manchen „Weniggereisten" irre und zum „Warten auf den nächsten" geführt haben. Es hat eben alles seinen Anfang und der ist bekanntlich schwer."

Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.

Schon im Sommer 1907 war in örtlichen Zeitungen vom bevorstehenden Niedergang der traditionellen fahrenden Post zu lesen. Seit 1778 beförderte der ‚Leutenberger reitende Bote‘ Post von Leutenberg über Könitz nach Rudolstadt, Stadtilm und Arnstadt, donnerstags kam er zurück. Die ‚kaiserliche Post‘ befuhr zweimal die Woche die Route Rudolstadt-Dorfilm-Lobenstein- Hof-Nürnberg (jeweils hin –u. zurück). Ab 1862 kam täglich eine fahrende Post von Saalfeld nach Leutenberg und fuhr weiter nach Lobenstein. 1865 wird eine Personenpost von Leutenberg nach Lehesten eingerichtet. 1868 fahren von Leutenberg aus 4 Personenposten und befördern 1154 Personen im Jahr. 1874 wurden von Leutenberg aus 2366 Personen mit der Postkutsche befördert.

Bis zum 15. Dezember 1907 fuhren täglich acht Postkutschen durch Leutenberg. Das kaiserliche Postamt befand sich in der Oberen Marktstraße 16 (Heute Hauptstr.12). Die Pferdewechselstation befand sich im ‚Weißen Lamm‘ und der Postillion übernachtete in der ‚Kutscherkammer‘ im Postamt.

Doch mit dem 15. Dezember und der Eröffnung der neuen Bahnstrecke ging diese Ära zu Ende. Am Vormittag, in der neunten Stunde, hielt die letzte Personenpost Leutenberg – Eichicht vor dem Kaiserlichen Postamt. Sämtliches Postpersonal, allen voran der damalige Postsekretär ‚Karl Eduard Baehnisch‘, nahm vor der, mit Fähnchen und Girlanden geschmückten Postkutsche Aufstellung, um sich mit der „…treuen Gefährtin, die 45 Jahre ihren Dienst versehen hat…" fotografieren zu lassen. Leider sind die Bilder nicht mehr aufzufinden. Auch viele Bürger kamen zusammen, um die letzte Postkutsche zu verabschieden. Als das Zeichen zur Abfahrt kam und der Postillion besonders gefühlvoll sein ‚Morgen muss ich fort von hier…‘ blies, standen vielen, vor allem älteren Bürgern Tränen der Rührung in den Augen. Mit Wehmut sahen sie der Postkutsche nach, in dem Wissen, dass ein Stück ihrer Lebens davon fuhr und für immer verloren war.

↑ Nicht an der Sormitztalbahn sondern an der einstigen Bahnlinie >Kappel-Lenzkirch-Bonndorf<

in Lenzkirch ist dieses Foto entstanden. Es zeigt aber das gleiche Dilemma, nämlich die dortige

letzte Postkutsche, die am 24.9.1907 fuhr. Die Trauerbeflaggung verdeutlicht auch hier das

Bewusstsein der Bürger, das ein Stück Zeitgeschichte unwiderbringlich verloren geht.

(Quelle: www.baehnleradweg.de; mit freundlicher Genehmigung) ↑

in Lenzkirch ist dieses Foto entstanden. Es zeigt aber das gleiche Dilemma, nämlich die dortige

letzte Postkutsche, die am 24.9.1907 fuhr. Die Trauerbeflaggung verdeutlicht auch hier das

Bewusstsein der Bürger, das ein Stück Zeitgeschichte unwiderbringlich verloren geht.

(Quelle: www.baehnleradweg.de; mit freundlicher Genehmigung) ↑

Entwicklung

Quellen:

Wikipedia * Eisenbahnforum Vogtland * Thüringer Oberlandbahn e.V.

Fotos:

* Granitwerk Fischer GmbH * Schmidt Wurzbach

* Spesa Spezialbau und Sanierung GmbH Schrobenhausen

Externe Links:

Diese Seite enthält externe Links. Siehe: Haftung für externe Links

1907 bis 1945

Der Verkehr auf der Strecke ließ sich nach der Eröffnung gut an. Aber dem einen oder anderen war der Fahrpreis zu teuer. Es wird berichtet, dass ein Bauer aus Thierbach, der auf dem Saalfelder Viehmarkt zwei Ferkel erstanden hatte, für 1,10M in der IV. Klasse von Saalfeld bis Zschachenmühle hätte fahren können. Stattdessen steckte er die Ferkel in einen Sack, hing sich diesen über den Rücken und ging von Saalfeld bis Thierbach zu Fuß. Ungefähr 30 km.

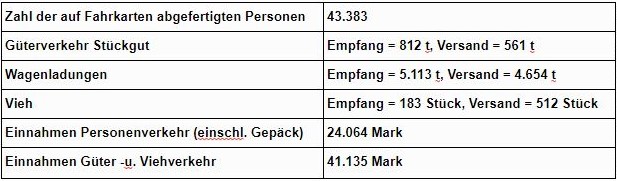

Ab dem Winterfahrplan 1908 waren vier Zugpaare eingesetzt. Der Leutenberger Bürgermeister Crone nennt zum Transportaufkommen in den ‚Statistischen Angaben zu Leutenberg‘ für das Jahr 1908 folgende Zahlen:

Andere Quellen geben für die Strecke >Hockeroda – Wurzbach< im Jahr 1908 einen Güterumschlag von 27.243 Tonnen an. Im Jahre 1936 sollen es dann schon 129.282 Tonnen gewesen sein, Tendenz steigend. Der Bau der Saaletalsperre und der Autobahnen durch Hitler, trieben diese Zahlen später noch weiter in die Höhe.

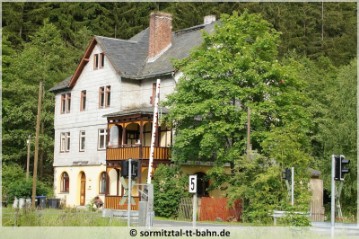

Der mit der Eisenbahn einhergehende wirtschaftliche Aufschwung löste entlang der Strecke einen Bauboom aus. Insbesondere dem zunehmenden Fremdenverkehr wurde Rechnung getragen. So wurden am Bahnhof Lichtentanne im Jahr 1907 zwei Gebäude errichtet ...

↑ Die Waldgaststätte Lichtentanne im Juli 2014 ↑ ↑ Das ehemalige Hotel am Bahnhof im Juli 2014 ↑

... Zum einen das Bahnhofshotel Emil Großmann (heute Waldgaststätte Lichtentanne) und das ehemalige Hotel am Bahnhof Amandus Bergner. Während ersteres zunächst als reines Wohnhaus gedacht, aber bald schon, wegen der zunehmenden Nachfrage, als Hotel genutzt wurde, war das Hotel Bergner von vornherein als solches erbaut worden. Aber auch andernorts entstanden neue Quartiere für die Besucher. Es ist wohl dem Fremdenverkehr zuzuschreiben, dass es ab 1924 Sonntagsfahrkarten gab. 1926 wurde im Ilmtal ein Schwimmbad gebaut, was die Zahl der Zugreisenden in den Sommermonaten nochmals nach oben steigen ließ. Die Gästezahlen der Stadt Leutenberg sollen sich von 1890 bis 1938 beinahe verdreifacht haben.

Ende 1931 geht der Gleisanschluss der damaligen Mellenbacher Hartsteinwerke Gebrüder Fischer OHG in Betrieb. Über diesen wurden in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre rund 900.000 Tonnen Material zum Bau der Talsperre Hohenwarte I geliefert.

↑ Siloturm in den 1930er Jahren. ↑

Der in den 1930er Jahren stark angewachsene Güterverkehr belastete die Strecke sehr und es machten sich Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf der Strecke notwendig. 1932 erfolgte daher eine Gleisbetterneuerung. Es wurde auch erwogen, für die Straßenübergänge in Lichtentanne und Leutenberg Schranken einzubauen. EIn Grund für diese Überlegungen war u.a. wohl die Tatsache, dass im Mai 1938 ein Fuhrunternehmer den Leutenberger Bahnübergang 5 m vor dem Zuge überquerte. Ob diese Überlegungen seinerzeit in die Tat umgesetzt wurden ist mir nicht bekannt.

Im 2. Weltkrieg kam es zu einem Bombenangriff auf den Bahnhof Leutenberg. Wie Zeitzeugen berichteten, befand sich hier im Herbst 1944 ein mit Kriegsmaterial beladener Güterzug, der von Jagdfliegern beschossen wurde. Den Zug schob man noch vom Bahnhof weg auf die Strecke, trotzdem wurden einige Bomben abgeworfen, die u.a. die Gleise nahe dem Wasserturm zerstörten. Im April 1945 sprengte die Wehrmacht die Saalebrücke bei Fischersdorf wodurch bis August des Jahres keinerlei Zugverkehr stattfand. Danach fuhren zunächst zwei Züge täglich zwischen Saalfeld und Lobenstein.

1945 - 1990

Nur schwerlich war nach dem Krieg ein einigermaßen funktionierender Bahnverkehr einzurichten. Es fehlte am Nötigsten und während in den westlichen Besatzungszonen der Marshallplan ab 1947 für einen langsamen Aufschwung sorgte, hat sich die Sowjetunion bis dahin an der Ostzone ‚schadlos‘ gehalten. Auf nahezu allen Hauptstrecken wurde das zweite Gleis demontiert und als Reparationsleistung in die SU verbracht, manche Strecken verschwanden ganz. So mag es als kleiner Trost erscheinen, dass die Sormitztalbahn von diesen Maßnahmen nicht betroffen war und nach und nach kehrte so etwas wie Normalität in den Bahnverkehr zurück.

Nur schwerlich war nach dem Krieg ein einigermaßen funktionierender Bahnverkehr einzurichten. Es fehlte am Nötigsten und während in den westlichen Besatzungszonen der Marshallplan ab 1947 für einen langsamen Aufschwung sorgte, hat sich die Sowjetunion bis dahin an der Ostzone ‚schadlos‘ gehalten. Auf nahezu allen Hauptstrecken wurde das zweite Gleis demontiert und als Reparationsleistung in die SU verbracht, manche Strecken verschwanden ganz. So mag es als kleiner Trost erscheinen, dass die Sormitztalbahn von diesen Maßnahmen nicht betroffen war und nach und nach kehrte so etwas wie Normalität in den Bahnverkehr zurück.

↑ Dieser Unfall, nahe der 'Baumschule' bei Leutenberg kostete einem Menschen das Leben ↑

Auf Grund des Mangels in der Nachkriegszeit konnten aber oft nicht die notwendigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Strecken durchgeführt werden. Dem schlechten Zustand der Gleise ist wohl der oben gezeigte Unfall zuzuschreiben. Andere Unfälle waren z.T. auf menschliches Versagen zurück zu führen.

Der mit Kriegsende entstandene ‚Eiserne Vorhang‘ bedeutete auch das Ende für den Streckenabschnitt Blankenstein – Marxgrün (Höllentalbahn) und die Anschlussbahn von Ludwigsstadt nach Lehesten, was dazu führte, dass sowohl die Papierfabrik in Blankenstein als auch der Lehestener Schieferbruch ganz oder teilweise von ihren üblichen Transportwegen abgeschnitten wurden. Der Lehestener Schiefer wurde nun über den Bahnhof Lichtentanne umgeschlagen, der dazu entsprechend ausgebaut wurde. Angeblich wurde der Schiefer nun in Containern transportiert, zu dessen Verladung in Lichtentanne ein Portalkran im Einsatz gewesen sein soll.

Die Blankensteiner Papierfabrik fand nur noch über die Oberland -und die Sormitztalbahn Anschluss. Das auf diese Weise erhöhte Güteraufkommen wurde in den 50er und 60er Jahren durch die wirtschaftliche Entwicklung und regionale Bauvorhaben weiter gefördert. So wurde 1952 ein Anschlussgleis für die bäuerliche Handelsgenossenschaft gebaut. Ein weiteres Anschlussgleis kam mit dem Bau des Pumpspeicherwerkes Amalienhöhe (Hohenwarte II). Leutenberg wurde hier, zwischen 1956 und 1963, zum Schauplatz der Baumaterialanlieferung. Zirka 60.000 Waggons wurden in dem o.g. Zeitraum hier entladen, dass Material per Straße zur Baustelle verbracht. Das, in diesem Zusammenhang neu gebaute, zweite Anschlussgleis wurde später durch den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb genutzt, der auch einen Ausformungsplatz erhielt. Hier wurde dem erhöhten Transportaufkommen von Holz (vor allem für die Papierfabrik Blankenstein) Rechnung getragen. Es konnten täglich 100 fm Holz verladen werden.

Dank des kalten Krieges hatten die Bahnen bis Blankenstein auch eine erhebliche strategische Bedeutung. So mussten sämtliche Baumaßnahmen mit dem ‚Nationalen Verteidigungsrat der DDR‘ abgestimmt werden. Anfang der 80er Jahre wurden Streckensanierungsmaßnahmen vorgenommen und Leutenberg erhielt ein modernes Relaisstellwerk.

1990 – 2014

Mit der Wende gingen gravierende politische und wirtschaftliche Veränderungen einher, die sich auch auf die Eisenbahn auswirkten. Viele Gleisanschlüsse und manche Strecken wurden entweder gar nicht mehr gebraucht oder waren einfach nur noch unrentabel und wurden nach und nach stillgelegt und zurück gebaut. So verschwand z.B. kurz nach der Wende bereits der Anschluss der BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) in Leutenberg und in späteren Jahren auch der ‚Ausformungsplatz‘ des Forstbetriebes nebst Gleisanschluss.

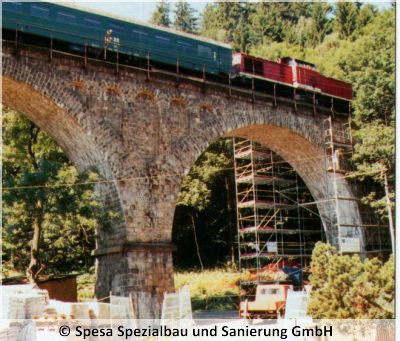

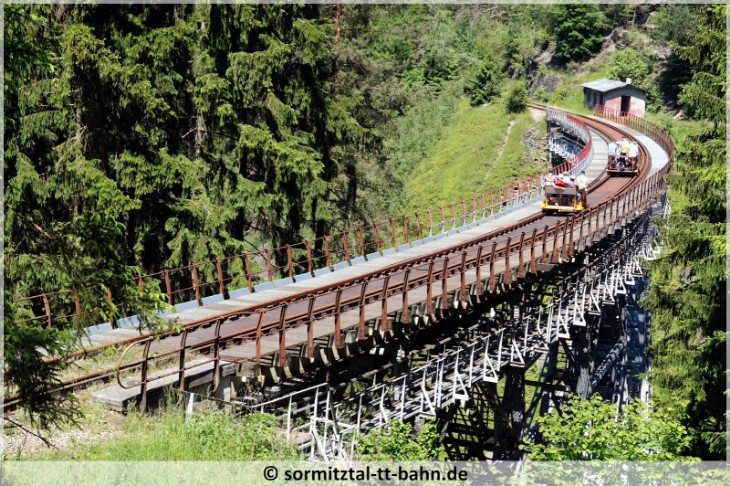

Die Strecke selbst war reichlich marode. Zahlreiche Langsam- fahrstellen und schadhafte Brücken sorgten für lange Fahrzeiten. Das Viadukt an der Bärenmühle konnte nur noch im Schritttempo befahren werden und wurde daher 1991 saniert.

Die Strecke selbst war reichlich marode. Zahlreiche Langsam- fahrstellen und schadhafte Brücken sorgten für lange Fahrzeiten. Das Viadukt an der Bärenmühle konnte nur noch im Schritttempo befahren werden und wurde daher 1991 saniert.← Sanierung des Viaduktes

In den folgenden Jahren wurde die Strecke ertüchtigt, mit dem Ziel, durchgängig 60 km/h fahren zu können. Laut VzG (2014) ist die Strecke zwischen Hockeroda und Wurzbach sogar für eine Höchstgeschwindigkeit von 100km/h ausgelegt. Dieser Wert kann wohl nur aus der Auslegung von Unter -u. Oberbau abgeleitet sein. In Anbetracht der Gefälle und der vielen Kurven beträgt die tatsächlich erlaubte Geschwindigkeit maximal 60 km/h.

Bis 2005 waren alle Brücken saniert und der Großteil der Gleise erneuert. Dennoch waren noch weitere Modernisierungsmaßnahmen, auch am Oberbau, notwendig. Ein wesent- licher Akt der Modernisierung war die Inbetriebnahme eines elektronischen Stellwerkes im August 2010. Dazu wurden im Vorfeld 35 neue Signale gesetzt und 70 Kilometer Kabel verlegt. Bis einschließlich Unterlemnitz sind damit alle Formsignale und Lichtsignale der Bauart EZMG von der Strecke verschwunden. Die elektronische Überwachung für die Sormitztalbahn erfolgt in Blankenstein, wo es, ebenso wie in Lobenstein, noch einen Fahrdienstleiter gibt. Beide Bahnhöfe selbst werden noch mechanisch bedient, in Lobenstein gibt es im Jahr 2014 immer noch Formsignale und zudem nette Fahrdienstleiter.

Im Zuge der Modernisierung sind nahezu alle Bahnstationen auf das für den heutigen Bedarf notwendige Maß zurück gebaut worden. Nur noch Lobenstein und Blankenstein befinden sich augenscheinlich in ihrem ursprünglichen Zustand, was sich aber in den nächsten Jahren auch ändern wird.

Grundsätzlich ist es wohl einigen ansässigen Betrieben und deren wirtschaftlichen Erfolgen zu verdanken, dass es überhaupt noch Bahnverkehr in der Region gibt. Dazu tragen die Firmen Klausner Holz Thüringen GmbH sowie ZHT Holzverwertung GmbH & Co. KG in Ebersdorf-Friesau als auch die Zellstoff –u. Papierfabrik Rosenthal GmbH in Blankenstein maßgeblich bei.

↑ 31.05.2014 um 9.10 Uhr in Ebersdorf-Friesau. 204 012-4 hat grade

einen Hackschnitzelzug gebracht und auf das mittlere Gleis umgesetzt.

Im Hintergrund wird bei Klausner-Holz gerade Stammholz abgeladen. ↑

In einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn aus dem Jahr 2005 wird die herausragende Rolle der holzverarbeitenden Industrie in Ebersdorf-Friesau und Blankenstein hervorgehoben. Es ist die Rede davon, dass sich das Gütertransportaufkommen von 350.000 Tonnen im Jahr 1998 auf rund 1 Millionen Tonnen im Jahr 2005 verdreifacht hat. Langfristige Transportverträge versetzen die Deutsche Bahn in die Lage, die Transportinfrastruktur mit einem Investitionsvolumen von 4 Millionen Euro weiter auszubauen.

Die Granitwerk Fischer GmbH & Co. KG dagegen musste ab 2002 auf den Transport per Schiene verzichten.

Die Granitwerk Fischer GmbH & Co. KG dagegen musste ab 2002 auf den Transport per Schiene verzichten. Im Zuge von MORA-C wurde der Betrieb eingestellt. Ob der Gleisanschluss an sich durch die Deutsche Bahn gekündigt wurde, ist mir derzeit nicht bekannt. Auf jeden Fall wurde aber der Bahnhof Lichtentanne (Thür) so zurück gebaut, dass eine Bedienung der Awanst von dort aus nicht mehr möglich war.

← Blick aus dem Schottersilo. Zwei beladene Teilzüge auf den Gleisen 2 und 3 der Verladestelle. Mit der Stilllegung gehören solche Bilder der Vergangenheit an.

Im Mai 1998 wurde der Personenverkehr auf der Strecke Triptis-Blankenstein durch das Land Thüringen abbestellt. Der Güterverkehr auf dem Abschnitt Triptis - Ebersdorf-Friesau wurde Ende des gleichen Jahres eingestellt. Er fand danach nur noch in dem Abschnitt von Ebersdorf-Friesau nach Blankenstein statt und wurde über die Sormitztalbahn abgewickelt. Der Personenverkehr der Sormitztalbahn wurde bis nach Lobenstein/Blankenstein weiter geführt, so blieben wenigstens diese Orte am Netz der Bahn.

↑ Einsam u. Verlassen steht dieses ehemalige Blockstellenhäuschen (km 37.5) a.d. Oberlandbahn.

Der nächste Bahnhof war Lückenmühle, wo heute Draisinentouren starten. Eine Sitzgruppe

lädt Wanderer zum Verweilen und Bahnfreunde zum schwelgen in der Vergangenheit ein. ↑

Mir stellt sich die Frage, warum nun die Sormitztalbahn erhalten blieb, die Thüringer Oberlandbahn dagegen weitestgehend stillgelegt wurde.

In der historischen Beschreibung der Thüringer Oberland wird der Oberlandbahn der Charakter einer Gebirgsbahn bescheinigt, die schon immer einen hohen Instandhaltungsaufwand forderte. Schwere Güterzüge wurden schon immer über die Sormitztalbahn (Hockeroda - Wurzbach) gefahren, die Oberlandbahn blieb eher dem Berufs –u. Urlauberverkehr vorbehalten. Bereits in den 1970ern war die Schließung der Oberlandbahn im Gespräch, was aber aus militärstrategischen Gründen nie umgesetzt wurde. In den 1990er Jahren konzentrierten sich der durchgehende Personen -u. Güterverkehr widerum auf die Sormitztalbahn, die, wie bereits dargelegt, nach und nach für höhere Lasten ausgebaut wurde, während man die Oberlandbahn mit schweren Holzzügen auf Verschleiß fuhr. Letztlich scheint die Sormitztalbahn die besseren topografischen Verhältnisse aufzuweisen womit die Schließung der Oberlandbahn vorprogrammiert war.

Im Volksmund heisst es: "Gut Ding will Weile haben", hier müsste es heissen: "Schlecht Ding hat Weile gehabt." Da ich mir Teile der Oberlandbahn angesehen habe kann ich sagen, dass die Stilllegung dieser traumhaft gelegenen Bahnstrecke ein echter Verlust ist. Schön, dass man dank des Thüringer Oberlandbahn e.V. diese Bahn wenigstens noch in Teilen erleben kann.

↑ Ein Meisterwerk der Brückenbaukunst ist die Ziemestalbrücke bei km 36.

Wer sich mit der Draisine auf die Schiene macht, hat besondere Ausblicke. ↑

Traktion

Quellen/Fotos:

Horst Wagner, Leutenberg * Schmidt, Wurzbach * Jens Seidel

Externe links:

Diese Seite enthält externe Links. Siehe: Haftung für externe Links

Fast 11 Jahre nach meinem Besuch an der Sormitztalbahn fand ich es an der Zeit,

hier mal ein paar aktuelle Infos einzuarbeiten. Ihr findet also im Text fett

hervorgehobene Zeilen, die die Situation im März 2025 beschreiben.

Die wesentlichen Inhalte stammen aus dem Eisenbahnforum-Vogtland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personenverkehr

Ursprünglich von der DB-Regio betrieben hat seit Juni 2012 die Erfurter Bahn GmbH diesen Part übernommen. Personenverkehr erfolgt, außer in den Morgenstunden, im Zwei-Stunden-Takt. Hiermit hat sich bis heute, März 2025, nichts geändert. Die Linie ist die RB32 von Saalfeld(Saale) nach Blankenstein.

↑ Ein Triebwagen der Erfurter Bahn verläßt am 01.06.2014 die Sormitztalbahn in Hockeroda ↑

Extraverbindungen oder Sonderfahrten gibt es aktuell nicht.

Samstags, Sonntags und an Feiertagen fährt der sogenannte 'Schiefergebirgsexpress'. Bereits von der DB-Regio angeboten, hat die Erfurter Bahn GmbH dieses, auf den Tourismus zielende Angebot übernommen. Zwei Triebwagen, die gemeinsam von Leipzig über Zeitz und Gera zunächst bis Saalfeld fahren, trennen sich hier. Während der eine als 'Schwarzatalexpress' nach Katzhütte weiter fährt, führt der 'Schiefergebirgsexpress' weiter nach Blankenstein. Zwischen Ankunft und Rückfahrt in Blankenstein bleiben dem Reisenden gut 5 Stunden, um auf eigene Faust die Gegend zu erkunden. Die Aufenthaltsdauer relativiert sich aber, wenn diese Sonderfahrt, wie während meines Aufenthaltes geschehen, 100 Minuten hinterm Plan ankommt.

Sonderfahrten:

Unter dem Namen 'Sormitztal-Express' fährt einmal jährlich, und somit viel zu selten, ein dampfbespannter Traditionszug, mit der 41 1144-9 der IGE „Werrabahn Eisenach“ e. V. an der Spitze, von Erfurt nach Blankenstein, wo zwei geführte Wanderungen angeboten werden.

↑ Die 41 1144-9 vor dem Sormitztalexpress am 20.10.2012 bei Leutenberg ↑

Urlauber sollten sich nach gesonderten Ticketangeboten erkundigen. Ein interessantes Angebot ist z.B. das Hopperticket.

Güterverkehr

Hier hat sich wenig verändert. Stand März 2025: Mercer in Ebersdorf-Friesau ist immer noch genauso Ziel im Güterverkehr, wie die Zellstoff -u. Papierfabrik Rosenthal in Blankenstein. Nur die Player sind etwas anders. Der Erfurter Bahnservice ist aktuell wohl nicht mehr vertreten, dafür übernimmt Raildox zwei Leistungen, einmal Freitags mit Stammholz für ZPR und Mo-Sa Übergabe Ebersdorf-Friesau zu Mercer. Hier wird Stammholz geliefert und Schnittholz wieder mitgenommen. DB Cargo erledigt die Übergabe zur ZPR in Blankenstein. Hier werden Rohstoffe für die Produktion geliefert und fertige Produkte wieder mitgenommen. Zuweilen gibt es auch Gelegenheitsverkehr, der wohl eher am Sonntag stattfindet.

Recht rege ist das Güteraufkommen auf der Sormitztalbahn. Der nicht bahnbewanderte Tourist dürfte überrascht sein, was hier, in idyllischer Landschaft, alles durch die Gegend und vor allem bergauf trommelt. Während meines Besuches konnte ich drei Anbieter von Güterleistungen ausmachen.

DB-Schenker Rail bedient die Zellstoff -u. Papierfabrik Rosenthal in Blankenstein.

Größtenteils Schiebewand-wagen und einige Kessel-wagen verkehren, von Gravitas, BR 261, geschoben bzw. gezogen, zwischen Saalfeld und Blankenstein, im Bild in Leutenberg.

Der Erfurter Bahnservice (EBS) liefert Stammholz zur Firma Klausner Holz in Ebersdorf-Friesau und fährt auch Schnittholz von dort ab.

Gefahren wird mit V100- Versionen der Uwe-Adam GmbH. Im Bild am ehem. Hp Heinersdorf.

Ebenfalls nach Ebersdorf - Friesau fährt die Pressnitztalbahn GmbH, vornehmlich mit Hackschnit-zelzügen.

Im Bild kommt 253 015 gerade aus Eberssdorf-Friesau durch Unterlemnitz.

Traktionen von damals bis heute

Die Lok des Eröffnungszuges im Jahre 1907 war die 91 324 (preuß. T 9.3) (Foto siehe Eröffnung). In den 1930er Jahren war dann auch die, ab 1928 als Güterzugtenderlokomotive gebaute BR 86 - auch vor Personenzügen - auf der Strecke zusehen. Vor schweren Güterzügen kamen Maschinen der Baureihen 57 (preuß. G10) und 58 (preuß. G12) zum Einsatz. Die Baureihe BR93 (preuß. T14) war vor allem nach dem 2. Weltkrieg im Personenverkehr im Einsatz.

↑ 15.06.1935. 86 096 mit Personenzug P 3948 auf dem Viadukt an der

Bärenmühle. Eine so freie Sicht sucht man heute vergebens. ↑

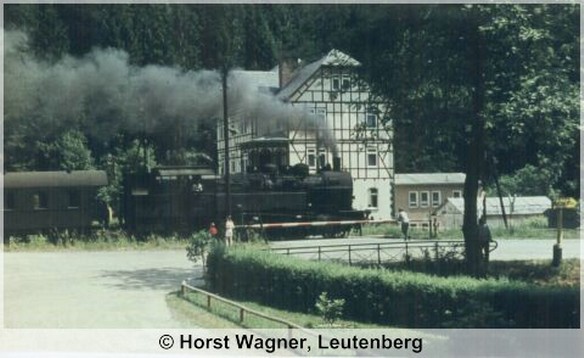

↑ Eine BR 93 verläßt 1971 Lichtentanne in Richtung Wurzbach ↑

Im Jahre 1975 wurde der Dampfbetrieb eingestellt womit auch die erhöhte Brandgefahr gebannt war. Dieselloks beherrschten nun das Bild.

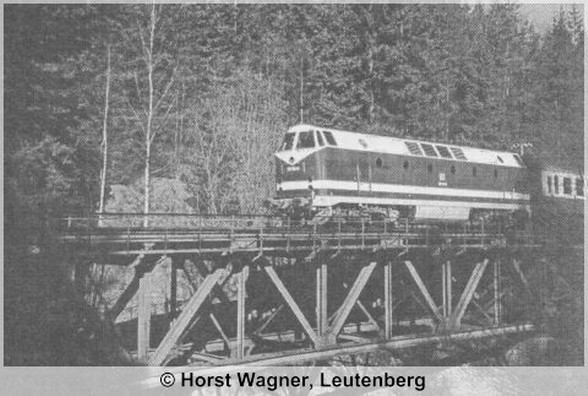

Für die Dieseltraktion vor 1990 wurden mir die Baureihen V100 (110/112/114/115), V180 (118), 119 genannt. Von den V100-Varianten soll, wegen ihrer höheren Leistung, vorzugsweise die Baureihe mit einer Leistung von 1400 PS eingesetzt worden sein, was dann die BR114 gewesen sein dürfte. Diese fuhr oft in Doppeltraktion, eine vorne, eine hinten.

↑ Die BR 119, auch genannt 'U-Boot', 1982 auf einer Brücke bei Grünau ↑

Nach der Wende kamen Lokomotiven der Baureihen 219 (ehem. BR 119), 228 (ehem. V180) und selten 202 (ehem. BR 112, Umbau aus V100) im Personenverkehr zum Einsatz. Nach 2000 wurde dieser durch Triebwagen der BR 641 und 642 bewältigt. Der noch heute auf Sormitztalbahn rege stattfindende Güterverkehr wird durch die Baureihen 203 u. 204 (beide ehem. V100), 261 (ehem. V60), 290 (ehem. V90) und Maschinen privater Unternehmen durchgeführt. Vor schweren Zügen kommt zuweilen auch die BR 232 (ehem. 132) zum Einsatz, wohl aber erst nach der Sanierung der Strecke und der damit einhergehenden Erhöhung der Achslast.

Ab Dezember 2010 wurden Lokomotiven der BR261, die 'Voith Gravita' (nicht zu verwechseln mit der 261, ehem. V60) an die DBAG ausgeliefert. Die ersten Maschinen wurden im Raum Hamburg und Halle(Saale) eingesetzt und sind nun auch regelmäßig im schweren Güterzugdienst auf der Sormitztalbahn in Doppel -o. Dreifachtraktion zu sehen.

Ab Dezember 2010 wurden Lokomotiven der BR261, die 'Voith Gravita' (nicht zu verwechseln mit der 261, ehem. V60) an die DBAG ausgeliefert. Die ersten Maschinen wurden im Raum Hamburg und Halle(Saale) eingesetzt und sind nun auch regelmäßig im schweren Güterzugdienst auf der Sormitztalbahn in Doppel -o. Dreifachtraktion zu sehen.

↑ 261 094-7 am 02.06.2014 in Blankenstein ↑

Info's über Traktionen findet man auch auf den Seiten der Thüringer Oberlandbahn. Da diese Strecke in Unterlemnitz der Sormitztalbahn 'begegnet' und beide Bahnen regional als auch historisch eng beieinander liegen, dürften die dort beschriebene Traktionen auch auf der Sormitztalbahn Gültigkeit haben.

Die Sormitztalbahn 'lebt' von der KBS 557 und dem doch immensen Güterverkehr nach Ebersdorf-Friesau und Blankenstein (Saale). Der SPNV erfolgt als RB32 der Erfurter Bahn zwischen Saalfeld (Saale) und Blankenstein (Saale). Im Güterverkehr werden die ZPR in Blankenstein und der Holzverarbeiter 'Mercer' in Ebersdorf-Friesau regelmäßig bedient.

Die nebenstehende Tabelle zeigt die Stationen der KBS 557 inklusive der VzG-Nummern und Kilometrierung. (Stand 2014)

Ab Saalfeld verläuft die Fahrt zunächst auf der Bahnstrecke >Leipzig - Probstzella<, von der sie in Hockeroda auf die Sormitztalbahn >Hockeroda - Unterlemnitz< abzweigt. In Unterlemnitz fahren die Züge in die Oberlandbahn >[Triptis -] Unterlemnitz - Blankenstein [- Marxgrün]< ein, welche seit 1998 in großen Teilen still gelegt ist. Ein wichtiger Verkehrsknoten für den Güterverkehr ist Lobenstein. Was nach Ebersdorf-Friesau will oder von dort kommt, zweigt zwar in Unterlemnitz ab. Umsetzen, Kopf machen etc. ist jedoch nur in Lobenstein möglich und ohne Sandwichtraktion ist auch in Wurzbach Kopf machen angesagt.

Für die Strecke von Hockeroda bis Unterlemnitz wurde 2010 ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen, dessen Überwachung in Blankenstein erfolgt. Im Zuge dieser Modernisierung wurden auch alle beteiligten Bahnübergänge automatisiert.

KBS |

VzG |

Km |

Betriebsstellen |

550.2 |

6383 |

140.01 |

|

145.81 |

|||

149.85 |

Kausldorf |

||

152.08 |

|||

6686 |

0.00 |

||

3.96 |

|||

9.66 |

Lichtentanne (Thür) |

||

12.94 |

Verladestelle Heberndorf |

||

14.80 |

Zschachenmühle |

||

19.43 |

Wurzbach (Thür) |

||

6709 |

19.43 |

||

24.01 |

Heinersdorf |

||

28.27 |

|||

6683 |

51.75 |

||

54.37 |

|||

58.39 |

Harra Nord |

||

59.98 |

|||

62.45 |

Blankenstein (Saale) |